箕面を代表する伝統銘菓である「もみじの天ぷら」は約1300年前、箕面山で修行していた役の行者が五香の滝に映えたもみじの美しさを賞賛し、灯明の油で自然の風味を生かしたもみじの天ぷらを作り、修験道場を訪ねる旅人に供したのが始まりと伝えられています。

当店は1940年よりもみじの天ぷらを製造販売しています。もみじ栽培用の山林を購入し、天ぷら用のもみじの栽培をしています。長い間、観光客の方にお土産として親しまれてきた「もみじの天ぷら」を地元を代表するするお菓子として進物用に選んで頂けるようになりたいという思いで、「美味しい天ぷら作り」に邁進してまいりました。

近年、新たな取り組みとして、いろいろな味の「もみじの天ぷら」や個包装化した商品なども開発、販売しています。これからも伝統を守りながら、いろいろな世代のお客様に親しんで頂けるお菓子作りを目指してまいります。

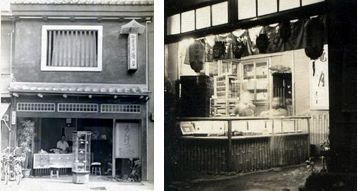

江戸時代半ば、文化2年(1805)に創業した

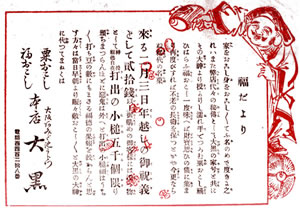

あみだ池大黒の200年余りの歴史・資料をご紹介します。

あみだ池大黒の創業は江戸時代半ばの文化2年(1805)。

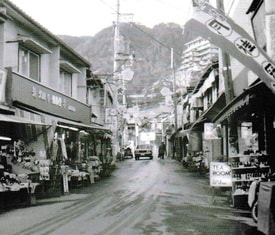

当時、大坂は「天下の台所」といわれ、土佐堀川・長堀川の河畔には西国諸大名の蔵屋敷が建ち並んでいました。

千石船の往来も盛んで、初代小林林之助(利忠)は長堀川畔あみだ池に店を開き、

船底にたまる多量の余剰米を安く買い取って原料とし、おこし作りをはじめました。今から約200年前のことです。

これらの良質米から作られる「おこし」は、当時大坂で河川の「掘り起こし工事」が多かったことから、 福を呼ぶ「大坂の掘り起こし、岩おこし」として全国に広がっていきました。 また、蔵屋敷に出入りする人々や近くの茶屋で遊ぶ商人や文化人たちがお土産ものとして愛用したのも売り上げ拡大につながる一つの要因だったようです。

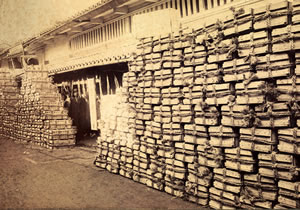

明治37年(1904)日露戦争では明治天皇より戦場の兵隊に配られる『恩賜の御菓子』としておこしが選ばれ35万箱のご下命を頂きました。

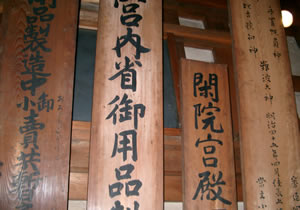

3代目利昌は大坂商人の意地と誇りをかけて不眠不休で生産に励み、3ヶ月という限られた納期に完納することが出来ました。この「菊の御紋章入りおこし」は戦地の兵隊さんに非常に喜ばれ評判となり「粟おこし」は大阪の代表名物として全国的に知名度が拡がりました。以来、大阪ではただ1社のみ宮内庁御用達の栄に浴しています。

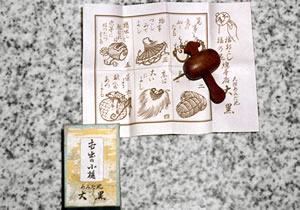

【粟おこしの歴史】

昔の「粟おこし」はその名の通り、「粟」や「ハトムギ」から作られていました。

江戸時代、大阪は「天下の台所」と呼ばれ、全国から良質のお米、水飴、砂糖が入手しやすい環境にありました。「より美味しいものへのこだわり」が強い大阪人。

土佐藩の蔵屋敷が立ち並ぶあみだ池の畔にて、良質なお米が手に入る立地を活かし、粟おこしを作り始めたのがあみだ池大黒 初代 小林林之助でした。

良質の「お米」をあえて細かく砕いて「粟」状にし「粟おこし」を作ったところ、 この美味しい「お米の粟おこし」は、たちまち全国的に評判となり、「身をおこし、 家をおこし、国をおこして、福をおこす」縁起のよいお菓子として「大阪の名物」 として知られるようになったのです。

以来、あみだ池大黒は二百余年の伝統技術を守り、心を込めておこしを作り続けています。

「粟玄」は昭和25年創業の「粟おこし」のお店です。

「粟おこしのお店」としては、歴史の浅いお店ではありますが、当店ならではの 名物「和洋」が生まれたきっかけをご紹介します。

「粟玄」の2代目店主、ある日自分のお店を見渡して困惑。

御菓子やなのに、知人の家に手土産で持っていくものがない。

人にあげられるものを作ろう!奮起した2代目が考案したのがお店の名物「和洋」。

砂糖と水飴でつなぐ「おこし」の技を駆使し、アーモンドを飴でコーティング。

でも、どうしても甘くなる。ならば苦味をと、コーヒーをプラスした。

実は2代目、お店を継ぐ前にコーヒー問屋に修行に行っていた。これがミラクルを引き起こす。

「おこし」の技と「コーヒー」の苦味がベストマッチング。深みがまして、ぐっと大人の味になった。

「和洋」が生まれてはや30年。お客様に愛され、今や「和洋」は当店の看板商品へと成長し、新しい「おこし」のスタイルが定着したように思います。

メディア掲載

慶応4年(1868年)伊藤博文公ゆかりの料亭、神戸相生町常磐花壇の一党として前田為治郎が常磐堂の屋号で高級和菓子の製造を始めました。

その後摂津播磨随一の店として名を高め、昭和になり神戸沖観艦式においては宮内庁より天皇陛下直々のお菓子のご下命をいただき最高の栄誉としました。

戦後芦屋店が、大阪に進出し名も「庵月」と改め、全国美味店大会に優勝するなど数々の賞をいただき、常磐車の屋号とともに今日まで伝えてきました。

秘伝の味と全商品自家製造で最高の材料と技術で提供させていただいております。

●庵月堂の詳しいご紹介はこちら

「黄色い皮」

メディア掲載・出展

読売新聞

人それぞれに、その土地の味があります。食べると、その街の記憶がよみがえるような。東京で生まれ、勤務経験も横浜と東京だけの

私にとって、大阪の味といえば、難波の中華料理店「一芳亭」のシューマイです。頬張ると、大阪のにぎやかさで、気取らない光景が浮かんできます。

<中略>

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ