●創業時の奮闘

| 昭和8年2月、田代珈琲は「田代兄弟商会」として戦前にシロップの製造業を起業しました。創業者は田代 辰(たしろ のぼる)。 当時、銭湯や駄菓子屋や売られていたミカン水などの清涼飲料水を製造する「鉱泉所」というところが地域ごとに存在しており、そこにシロップを卸していました。そのシロップの味付けとしてコーヒーを加えてコーヒー牛乳の素を作ることになったことを契機に、その後は株式会社 房屋商店として改組し、コーヒーの製造も手掛けることになります。 戦前には大きく売り上げが上がり、地域の自治会や軍にも沢山の寄付を行い、数々の表彰を受けていましたが、戦争が本格化した時には会社を閉鎖、財産を抱えて香川県・観音寺に疎開することになりました。しかし、敗戦でその財産も紙切れとなります。 昭和23年の戦後、再び大阪の地でコーヒー会社を興すことになりました。戦後の会社経営は前途多難が予想されましたが、戦前の人脈から紅茶の輸入販売権を獲得し商売を大きく発展させていきます。しかし、すぐさま紅茶の輸入販売権も自由化され会社の勢いも失速することに...。その変わりにコーヒーの販売業は喫茶店、レストランなどでコーヒーが広く飲まれるようになり、昭和30年代になるとコーヒーの売り上げが大きく伸びてきました。 |  |

●復活と挫折の繰り返し

| そんな最中、昭和41年に初代 田代 辰 は死去し、2代目田代好埈(よしたか)が25歳で継ぐことになりました。 この時代から「喫茶店ブーム」が沸き起こります。ブームのおかげで1978年頃までお得意先が増え続けましたが、 1973年のオイルショック、1975年のブラジル大霜害で価格が暴騰したりと経営環境が平穏であったとはいえず、2代目も経営のかじ取りには苦労したようです。1978年頃からはお得意先は減り続け、卸業から小売業へ、本社移転を機に業態転換をはかったのは1985年のことでした。 1985年を契機に本社を現在の東大阪市に移転し、家庭用の小売販売にも力を注ぎだしました。その頃、世はバブルに突入し、景気の良さから業績もアップ。小売業も早くに力を入れてDMを中心に地方発送も積極的に行いました。 |  |

●新しい時代のコーヒーを模索

| しかし90年代にバブルは崩壊し、業績は悪化。迎えた1994年、2代目好埈が死去。3代目社長には長男 和弘が就任しました。 その後、多店舗展開を目指し1998年には4号店を開店させ、再び業績を伸ばしましたが、しかし、売り上げの伸びは止まり、多店舗での焙煎から豆の鮮度を保ったまま販売することに限界があり、方向性を模索する毎日が続きました。そこで1999年には社長の発案から、パソコンをまったく触ったことのないこの田代珈琲が、ネット事業を目指すことになります。 ホームページは2000年に完成しましたが、当初売り上げは作れず、試行錯誤の末モール出店などを契機に、コーヒーの販売業は少しずつ伸びてきていました。 同時にスペシャルティコーヒーという高品質のコーヒーとの出会いが、田代珈琲を大きく変えていくことになりました。 |  |

わが社は昭和27年(1952年)に東大阪市にて谷知商店として創業設立しました。

昭和51年(1976年)に大阪府高槻市に移転し、寒天を主に時代に合わせて様々な商品を揃え、お客様のご要望に応えるよう努力を続けて参りました。

今や寒天はお菓子の原料だけでなく食品としての注目度が上がっており、この食物繊維が豊富な寒天を知って頂きたいと日々努力させていただいております。

また、高槻市の伝統産業である寒天の製造、販売を営みながら地元高槻市にとっても少しでも役立つ企業になりたいと願っております。

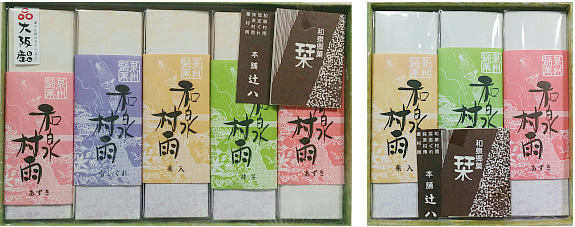

泉州で親しまれて百六十年。漁師町でにぎわっていた遠い昔の町衆や紀州街道を行き交う旅人たちに親しまれてきた「辻八」の和菓子は、創業160年の歴史と味を守り続け、いまもなお地元で愛され続けています。

当店の「和泉叢雨」は本市内で最も古くから製造しており、地元でとれたお米をはじめ、良質な素材のみ厳選し、着色料・添加物・防腐剤を 一切使用せず自然の素材をできる限りそのまま加工しています。小豆を一粒一粒ていねいにしぶをとりながら洗浄する等、 すべて手作りの作業でおこないます。そのため量産できませんが、そのぶん新鮮なままお客様のもとにお届けしています。

メディア掲載

●食べ歩き大阪

「叢雨」というお菓子をご存じでしょうか。小豆特有の風味を生かし、砂糖、餅粉、上新粉などを合わせ蒸し上げた、泉州独特の生菓子だ。辻八は現在5代目、商うものは和泉叢雨

のみ。

(以下略)

●まっぷる

和泉叢雨ひとすじに5代目、旧紀州街道からひと筋海よりの小さな通り、ひっそりとたたずむ老舗。「叢雨」という和菓子は泉州独特のものである。小豆の風味を生かし、砂糖、 餅粉、上新粉などを合わせ蒸し上げる。(以下略)

●旅の手帳

創業160年。伝統とこだわりの味「和泉叢雨」 厳選された自然素材を生かした手作りの味わいが好評。口の中でとろけるような食感は正に絶品。(以下略)

|

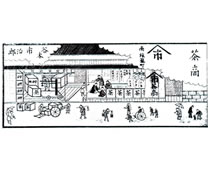

嘉永三年

創業 嘉永三年(1850年)、谷本市兵衛がつぼ市の屋号のもとに泉州堺に茶の貿易と茶問屋を創業いたしました。往時、堺は中世より栄えた商業、貿易の都市形態から工業都市への変革がはじまりつつある黎明期でありました。 |

|

明治の初めには、堺商工会議所が設立されその創立当初の社員として、谷本市治良(市兵衛)の名が堺商工会議所100年史の中に見てとれ、すでに大きな商いを行なっていたことがうかがわれます。

|

|

戦後

焼け跡からの再興 昭和に入り戦渦のなか、空襲により堺の旧市街は灰燼に帰し、自慢の堺造りと呼ばれた三棟の土蔵を持つ大きな商家も焼け落ちてしまいます。戦後、唯一焼け残った屋号の看板を胸に市治良はつぼ市の再興を誓います。昭和20年9月、戦争の傷跡も生々しく残る堺の街を後にし、本社を高石市に移転、操業を再開いたしました。 |

|

高度経済成長期

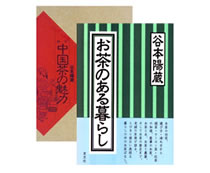

烏龍茶ブームの走り 時代を経て昭和45年、わが国は高度経済成長期に入りました。 この頃、茶の消費が急激に伸び、国内の消費に需要が追いつかず、四代目当主の谷本陽蔵は台湾茶の輸入に踏みきります。このことが日本における烏龍茶ブームの走りとなりました。 その後も陽蔵は福建、台湾を度々訪れ中国茶の研究を続けました。後に「中国茶の魅力」(柴田書店)や「お茶のある暮らし」(草思社)等の書物を著し、お茶の普及と啓蒙に力を注ぎ80歳を越えた現在でも、ラジオ番組(朝日放送)、お茶の講演活動を通してお茶の魅力を伝え続けています。 |

|

平成18年

伝統に築く最新技術 平成18年には、五代目谷本順一が、高まる食の安全性に対応する為、業界トップクラスの最新設備の工場(つぼ市第二工場)を建設。良質で安全、衛生的な製品づくりをめざし、ISO9001 認証、有機JAS認証も取得いたしました。 |

|

平成23年

200年企業へ 平成23年5月に業界初で大阪版食の安全安心認証を取得いたしました。そして、つぼ市は創業して160年以上を迎えこれは偏に、長年に渡る皆様方のご愛顧によるものと深く感謝いたしております。 これからもつぼ市は、ほんもののお茶づくりでお客様にやすらぎ、和、感動を提供しつつ200年企業をめざします。 |

創業明治三十三年 静かに響く釣鐘の音色・・・。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ