|

◆おおさかすしとすし萬

承応二年(1653)創業 鮨萬(すし萬)は、承応二年(1653)に創業いたしました。 正確にはその頃魚の棚(現在横堀二丁目付近)で魚屋渡世をし、副業に雀鮨を作っておりましたが 天明元年(1781)の頃、京都の宮廷へ献じるにあたり西宮沖の小鯛の二才物を用いて雀鮨を作りましたところ評判を得ましたため、 雀鮨専門となりことさらに総本家小鯛雀鮨と称しました。 おそらく義太夫で名高い吉野(奈良県)の釣瓶鮓と共に、すし業のはしりではないかと思われます。 |

|

初代河内屋長兵衛より十五代・三百六十年の間に禁裏御鮨師を世襲し、 明治元年・五年には津村別院(北御堂)で明治天皇の御用命を蒙り、 御膳所御用御包丁人の看板が下されております。

|

|

昭和十七年戦争による一時的な休業はございましたが、 昭和二十五年四月組織を法人に改め関西圏以外の土地でも すし萬のおすしを広く皆々様に食して頂けるようになりました。

最近でも三笠宮 秋篠宮家はじめ宮内庁の御下命をいただき今日に至ります。 |

|

◆皆様に愛される「すし萬のおすし」へ

戦争が終わり、高度成長期へ。 デパートでお鮨が食べられる時代になる中、大阪のデパートですしの販売をはじめたのもすし萬が関西初となります。 昭和五十八年には株式会社小鯛雀鮨鮨萬と組織改編を行い、平成二十六年、現十六代萬助・小倉康宏が家業を継承しました。創業から現在まで関西はもとより東京・名古屋と多くの店舗出店を行い、大阪すしとすし萬の味を広めてまいりました。 これからも、伝統を守りながら新しいものを取り入れ、 皆様に愛される「すし萬のおすし」をお届けいたします。 |

創業70年

創業70年

戦後間もなく大阪阿倍野の地で焼芋屋として、創業しました。

庶民のおやつ、お土産物として創業以来、阿倍野界隈の人々に愛されてきましたが、情報社会の現代においては、他府県からの購買者も増え大阪は阿倍野の名物として認識されています。

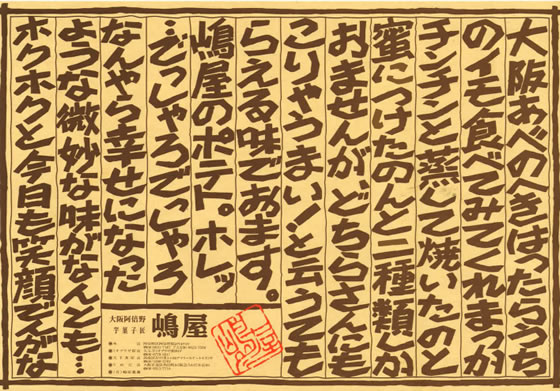

嶋谷屋で一番の人気の「名物 あべのポテト」は、創業当時から変わらぬこだわりの方法で

作られています。厳選された薩摩芋とこだわりの揚げ方、そして独自の蜜で地元関西だけなく全国で愛されています。

ほくほくのポテトと大阪弁で書かれた包み紙に気持ちもほくほくします。

メディア掲載

沿革

| 大正12年10月 | 大西義一(先々代社長)個人にて開業。ソース及び食酢の製造を開始。 |

| 昭和23年12月 | 株式会社大黒屋を設立。 |

| 昭和36年10月 | 守口工場を新設。醤油の製造を開始。 |

| 昭和37年03月 | 清涼飲料水の製造を開始。 |

| 昭和41年09月 | 本社ビル落成(4階建)。 |

| 昭和42年03月 | ウスターソース類製造を完全オートメーション化。 |

| 昭和44年10月 | 清涼飲料水製造を完全オートメーション化。 |

| 昭和55年06月 | コンピュータシステム導入。 |

| 昭和57年03月 | 『酎割』の製造を開始。 |

| 昭和60年10月 | 本社倉庫兼事務所を増設(3階建延300坪)。 |

| 平成03年03月 | 自動充填機(ピストン式)設備の拡充。 |

| 平成13年08月 | 『酎割』充填機新機種導入、充填工場を改装。 |

| 平成15年10月 | 創業80周年。 |

| 平成16年04月 | 品質管理室の拡充、小ロット生産設備設置。 |

| 平成20年06月 | 大阪市港区新工場完成(クリーンルーム完備)。 |

つくるも売るも買う心。

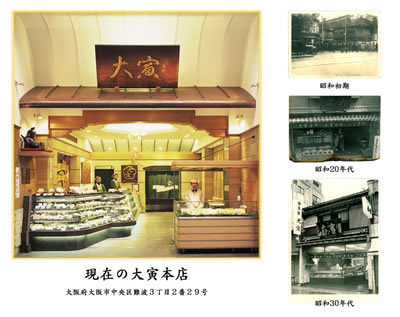

~創業以来百三十年余り、受け継がれてきた大寅の精神~

大阪の「大」と初代・小谷寅吉の「寅」を屋号に、創業以来百三十年余り、「大寅」は大阪ミナミ戎橋筋を本店に代々「おいしい蒲鉾・てんぷらを提供すること」に情熱を傾け、皆様に愛される商品作りに努めてまいりました。

蒲鉾のおいしさは、舌に感じる「味」と、「足」と呼ばれる歯ごたえによって決まり、優れた蒲鉾をつくるには鮮度の高い魚が求められます。現在でも社長自ら、中央市場に出向き毎日新鮮な魚を仕入れているのです。

大寅では代々受け継がれてきた精神 "つくるも売るも買う心" をモットーに、ご家庭で、ご進物に、また、冠婚葬祭にと幅広くご利用いただけるよう、美味しい蒲鉾・てんぷらづくりに、そして気くばりの行き届いた親切な接客に、こだわり続けているのです。

明治9年、初代社長小谷寅吉が大阪沿岸で漁獲されるハモ、エソのほかに白身の小魚を原料として蒲鉾業を創業。

明治25年に大阪戎橋筋に新店舗をつくり屋号を『大寅』と定めました。

当時から、斬新なアイデアをとりいれ、今では一般的に見られる商品券の原型とも思われる "蒲鉾引換券" なども考案していたのです。

大正期に入り、東シナ海を漁場とする以西底曳漁業が勃興し、大寅は蒲鉾の原料魚としてこれの開発に着眼。

遂にグチを使用して在来の蒲鉾よりも勝るとも劣らない製品を創造しました。

大寅がその利用の先端を切ったので、これらの魚は「大寅グチ」、「大寅ニベ」と呼ばれ、大寅の基礎を定めたのです。この頃にも "進取の精神" が息づき、新たな開発意欲にもとづいて、多様な魚種を原料として使うことで、蒲鉾のおいしさを追求していったのです。

また、当時大寅はその製法を普及するために、大阪の技術者を中国、九州、北陸方面まで派遣し、技術指導に当たらせました。

このようにして絶えず大衆の嗜好に応え、業界全般の技術向上にも貢献してきました。

さらに昭和に入り二代目社長小谷権六は蒲鉾業界初めての全国団体、全国蒲鉾組合連合会の設立に寄与し、業界発展のためにも尽力したのでした。

戦後は昭和24年、株式会社組織として再出発し、その後もたゆまぬ品質改良の研究が重ねられ、

その中でも亀甲の模様に焼き上げられた『焼通しかまぼこ』は非常な好評を得、多くの賞を受けています。

因みに昭和24年水産庁長官賞、昭和26年、27年、28年と3度農林大臣賞、昭和26年、29年と両陛下に献上しました。

また、昭和32年に総理大臣賞、37年には業界最高の栄誉に輝く天皇杯を授与されたのです。

その後も昭和、平成と現在に至るまで、農林大臣賞など多くの賞を受け、大寅は名実とともに蒲鉾のパイオニアとして歩みつづけています。

一方、製造部門では昭和45年、当時としては近代設備を誇る工場を新設し生産量の増大、技術革新を図り、特に衛生面では業界に魁けて活性汚泥式汚水処理施設を設置する等、モデル工場的存在となりました。

さらに平成5年には新工場が完成し、手作りの製法のよさをそのまま取り入れた最新鋭の設備を導入。

味と品質にこだわり調理から包装にいたるまで一貫して行っております。

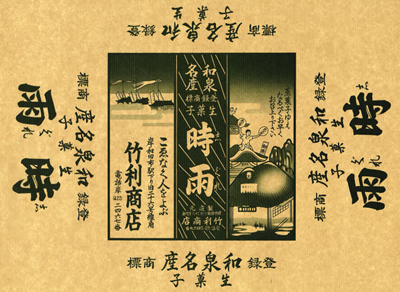

竹利商店は江戸時代末期の創業。

様々な地域の展示会にも出品され、大阪の銘菓として全国に知られていました。

作家の林芙美子、菊地寛もこの味を愛し、愛好していた時雨餅。

時雨餅は、砂糖、つなぎの餅米を混ぜ、そぼろ状にして蒸篭で蒸し上げます。

時雨餅は、砂糖、つなぎの餅米を混ぜ、そぼろ状にして蒸篭で蒸し上げます。

赤色は小豆餡、白色は白餡でつくられます。

「時雨」の銘の由来は、「餅であるのにべたつかず、はらはらとこぼれるさまが秋の時雨のようだ」と藩主岡部長慎公が授けたと伝えれています。

今でも伝統の味を守り続けるため、独自の製法で時雨餅作りを行っています。

無聲人呼(こゑなく人をよぶ)

無聲人呼(こゑなく人をよぶ)

竹利商店の包み紙には、この言葉が書かれいます。

「声を挙げなくても人は集まる」というこの言葉は、昔ながらの製法を守り続けながら「時雨」一筋で成してきた自負の思いからでしょう。

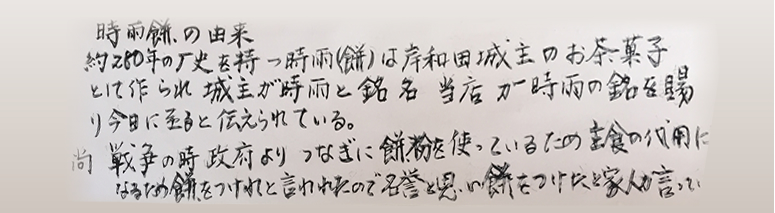

陳列には古くに書かれた「時雨餅」の由来が書かれています。

時雨餅の由来

約280年の歴史を持つ時雨(餅)は岸和田城主のお茶菓子として作られ城主が時雨と銘名。

当店が時雨の銘を賜り今日に至ると伝えらている。

尚、戦争の時、政府よりつなぎに餅米を使っているため主食の代用になるため餅をつけれと言われたので名誉と思い餅をつけたと家人が言っている。

岸和田本通商店街の入口にある古風なたたずまいが老舗「竹利商店」である。

メディア掲載

竹利商店は江戸時代末期に創業。「時雨餅」は、小豆餡、砂糖、つなぎの餅米を混ぜ、それを仕切りのある長方形の蒸籠に篩でそぼろ状に漉して入れ、平らにして蒸し上げる。赤い色の小豆餡製と、

白の白餡製がある。岸和田城内で作られた「時雨」と同じであるが、今次の戦争中、「餅」の字を付けるよう命ぜられたそうだ。

竹利商店は江戸時代末期に創業。「時雨餅」は、小豆餡、砂糖、つなぎの餅米を混ぜ、それを仕切りのある長方形の蒸籠に篩でそぼろ状に漉して入れ、平らにして蒸し上げる。赤い色の小豆餡製と、

白の白餡製がある。岸和田城内で作られた「時雨」と同じであるが、今次の戦争中、「餅」の字を付けるよう命ぜられたそうだ。

蒸しの時間の長短はあるが、薩摩地方の「高麗餅」と良く似ている。

藩主岡部長慎公の「他藩に誇れる独自の風味ある茶菓子を考案せよ」との命により誕生しました。餅であるのにべたつかず、はらはらとこぼれる様が秋の時雨のようだとこの銘を賜ったと伝えられています。

参勤交代での杉板と竹皮の包装が珍しいと評判に。

藩主岡部長慎公の「他藩に誇れる独自の風味ある茶菓子を考案せよ」との命により誕生しました。餅であるのにべたつかず、はらはらとこぼれる様が秋の時雨のようだとこの銘を賜ったと伝えられています。

参勤交代での杉板と竹皮の包装が珍しいと評判に。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ